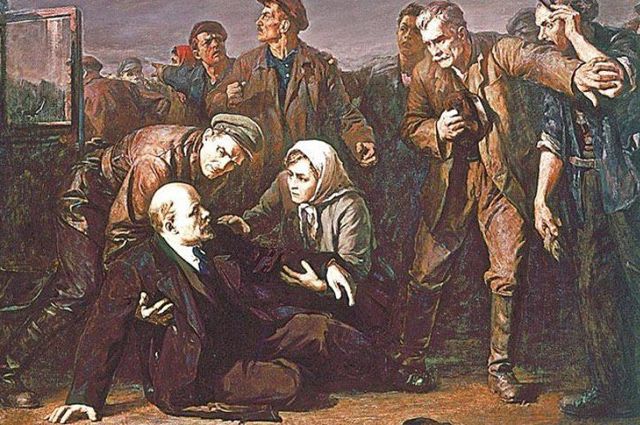

Покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина случилось сто лет назад — 30 августа 1918 года. Дело Каплан до сих пор не дает покоя любителям истории. Причастен ли был к происшедшему Свердлов? Почему организаторы покушения еще долго делали карьеру при большевиках? Наконец, сама ли Каплан стреляла в Ленина?

Мы собрали исторические факты и поговорили со следователем, который занимался возобновленным делом Каплан в 1990-е годы.

Выстрелы, раздавшиеся вечером 30 августа 1918-го во дворе завода Михельсона, обозначили новый этап Гражданской войны, да, пожалуй, и всей нашей истории.

Ответом на покушение на «вождя мирового пролетариата» стало постановление Совнаркома «О красном терроре», согласно которому подлежали «расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».

И этот акт, который, кстати, официально так и не был отменен, продолжает в значительной мере сохранять свою юридическую силу. Нет, за «прикосновенность» к врагам советской власти, конечно, больше не расстреливают. Но уже расстрелянные враги, сопротивлявшиеся большевикам с оружием в руках, и поныне, спустя 100 лет, считаются злостными нарушителями закона.

Странная женщина

«Я, Фаня Ефимовна Каплан, под этим именем я сидела в Акатуе. Это имя я ношу с 1906 года. Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному побуждению... Стреляла в Ленина я потому, что считала его предателем революции, и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм...»

Это самый первый запротоколированный допрос Фанни Каплан, датированный 30 августа 1918 года, 11 часами 30 минутами вечера.

Всего в следственном деле пять протоколов ее допросов, и во всех полное признание в содеянном и отсутствие какого-либо раскаяния. По законам того сурового времени более чем достаточное основание для приговора к «высшей мере социальной защиты». Но по мере смягчения времен каноническая советская версия стала подвергаться все большим сомнениям.Нестыковок в деле Каплан действительно много. Первое, на что обращают внимание критически настроенные историки, — не идеальное, мягко говоря, зрение террористки. Частично она потеряла его в 1906 году, когда подорвалась на своей же бомбе, предназначенной для покушения на киевского генерал-губернатора. За то нереализованное намерение Фанни приговорили к виселице, которая по причине несовершеннолетия была заменена пожизненной каторгой (в 1913-м срок скостили до 20 лет).

Во время пребывания в акатуйской каторжной тюрьме она на какое-то время вообще ослепла, потом зрение частично восстановилось. А после выхода каторжанки на волю — Февральская революция освободила всех политзаключенных — оно, насколько известно, стало еще лучше: известный харьковский хирург-офтальмолог Гиршман сделал ей операцию — по имеющимся свидетельствам, крайне удачную.

Тем не менее в альтернативной историографии Фанни на момент покушения описывается как «полуслепая» или даже «почти слепая», и в силу этого явно не способная сделать прицельные выстрелы. Которые к тому же, если верить показаниям шофера Ленина Степана Гиля, были произведены в сгустившейся поздневечерней темноте. Эти показания — еще одна нестыковка. И дело тут не только и не столько в зрении Каплан.

Между тем подписанное Яковом Свердловым «Воззвание ВЦИК в связи с покушением на В.И.Ленина» появилось уже в 22.40. «Это могло произойти только в том случае, если обращение было написано заранее, если Свердлов был осведомлен о планируемом покушении, если он умышленно допустил теракт, а может быть, через ВЧК и Дзержинского, являлся его непосредственным организатором», — делает вывод историк Юрий Фельштинский.

Есть и целый ряд других деталей, позволяющих усомниться в классической трактовке событий. В том числе, например, обстоятельства ареста: Каплан схватили не на месте преступления, а на значительном удалении от него, при этом ничего, кроме непролетарского вида, террористку в ней не выдавало.

Кроме того, в обойме счастливо найденного пистолета находилось четыре неиспользованных патрона. Между тем на месте покушения были обнаружены четыре гильзы, а магазин этой модели — Browning M1900 — вмещает лишь семь зарядов. Вывод: либо при покушении был использован другой пистолет, либо как минимум стреляли не только из него.

В общем, если бы Каплан была предана не революционному правосудию, а старому доброму суду присяжных — и если б к тому же у нее нашлись деньги на приличного адвоката, — то шансы оправдаться были бы совсем неплохими. При условии, конечно, что Фанни Ефимовна отказалась бы от признательных показаний.

Но, похоже, Каплан стремилась не избежать эшафота, а, напротив, взойти на него. Даже самые яростные «альтернативщики» не берутся утверждать, что признание было вырвано пытками. Их точка зрения: Каплан сознательно взяла на себя ответственность за не совершенное ею деяние. Причины называются разные, в зависимости от выбранной версии: от намерения помочь товарищам по боевой группе, направив следствие по ложному следу, до психического расстройства.

Есть мнение, что Каплан мечтала о лаврах Шарлотты Корде, убийцы Жан-Поля Марата, одного из вождей Великой французской революции. И в историю Фанни действительно удалось войти. Но если она рассчитывала на громкий судебный процесс, на трибуну, с которой выскажет все, что думает о «предателях революции», то жестоко просчиталась.

Не было не то что суда, но даже настоящего следствия. Судя по материалам дела, последний раз Каплан допросили 31 августа, на следующий день после ареста. А уже 3 сентября, не дожидаясь окончания расследования, расстреляли. Якобы по постановлению ВЧК, однако никаких следов этого документа обнаружить до сих пор не удалось.

Как свидетельствовал в своих мемуарах комендант Кремля Павел Мальков, который и привел приговор в исполнение, Свердлов приказал «останки уничтожить без следа». Что и было сделано.Согласно общепринятой версии, труп расстрелянной был помещен в железную бочку, облит бензином и сожжен.

«Именно Свердлов закрыл дело Каплан, уничтожив наиболее важную улику — саму арестованную, — заключает Юрий Фельштинский. — Он мог это сделать только в том случае, если лично был не заинтересован в расследовании и если лично был причастен к заговору. Других объяснений поведения Свердлова не существует».

Судьбы организаторов покушения

Но и это, как говорилось в одной старой рекламе, еще не все. Если о том, кто такая Фанни Каплан, известно всем, ну или почти всем, то личность человека, официально признанного организатором покушения на Ленина, — того, кто вручил Каплан браунинг и послал на смерть недрогнувшей рукой, — остается в тени. И совершенно незаслуженно: жизнь Григория Семенова — готовый сюжет авантюрного романа.

В 1918-м он являлся одной из ключевых фигур антибольшевистского подполья — член ЦК Партии социалистов-революционеров, руководитель партийной «военной комиссии». В мае 1918 года Семенов организовал и возглавил центральный боевой отряд при ЦК ПСР, задачей которого было физическое устранение большевистской верхушки.

В октябре 1918-го он попался-таки в руки блюстителей революционной законности. Но не как организатор покушения на Ленина и убийства Володарского. Семенова, как и многих его товарищей по партии, замели без предъявления конкретного обвинения — просто как врага советской власти, к коим причисляли тогда всех не отошедших от активной деятельности правых эсеров. То есть арест был, в сущности, случайным.

Но Семенов существенно осложнил свое положение: попытался бежать, ранив при этом двух конвоиров. Тем не менее вместо логичной пули в затылок, которую в то время можно было схлопотать и за куда меньшие прегрешения, Семенов получил полное прощение и в апреле 1919 года вышел на свободу.

Великодушие советской власти было, понятно, не бескорыстным. Согласно официальным биографическим данным Семенова, по выходе из застенков раскаявшийся и перековавшийся эсер становится штатным сотрудником советских спецслужб: сперва работает в ВЧК, затем — в военной разведке. Впрочем, четкого разграничения между этими ведомствами тогда еще не было.

«Для советской разведки он оказался уникальным приобретением, — пишет исследователь Сергей Журавлев. — Используя репутацию непримиримого врага большевиков и старые связи в среде эсеров и анархистов, Семенов добывал ценнейшую информацию. Ему принадлежит заслуга в пресечении активной деятельности «Русского политического комитета» и лично Бориса Савинкова».

О ценности агента говорит тот факт, что в январе 1921 года его специальным решением оргбюро ЦК РКП(б) — в особом порядке, без прохождения кандидатского стажа — принимают в большевистскую партию. Трудно сказать, знали ли в тот момент члены оргбюро, где был и что делал новообращенный коммунист 30 августа 1918 года, но широким массам эта информация тогда известна точно не была. Как и сам Семенов.

Знаменитостью Григорий Иванович стал в феврале 1922-го — после выхода своей книги «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров в 1917–1918 гг.», в которой разоблачил «контрреволюционную деятельность» бывших однопартийцев, в том числе — попытку убить Ленина. Поведал и о своей роли в этой операции.

«Мы решили убить Ленина (выстрелом из револьвера) при отъезде его с какого-нибудь митинга, — вспоминал Семенов. — Лучшим исполнителем я считал Каплан. Поэтому послал ее в тот район, где, я считал, больше всего шансов на приезд Ленина. Послал хорошего боевика, старого с.-р., рабочего Новикова, на завод Михельсона, где ожидался приезд Ленина.

Каплан должна была дежурить на Серпуховской площади недалеко от завода». Именно Новиков, которому тогда удалось уйти, обеспечил, по словам Семенова, подходящие условия для стрельбы: «Новиков нарочно споткнулся и застрял в выходной двери, задерживая несколько выходящую публику. На минуту между выходной дверью и автомобилем, к которому направился Ленин, образовалось пустое пространство».

А летом 1922 года Семенов предстал в качестве обвиняемого и свидетеля обвинения на показательном судебном процессе над руководством эсеровской партии: его убийственные во всех смыслах этого слова показания легли в основу обвинительного заключения, а затем и приговора.

Немалую лепту в разоблачение «врагов революции» внесла также боевая подруга Семенова — Лидия Коноплева. Изгибы ее жизненного пути во многом схожи с семеновскими: участие в «антисоветской эсеровской террористической организации», ломка прежнего мировоззрения, работа в ЧК и разведке, вступление в большевистскую партию.

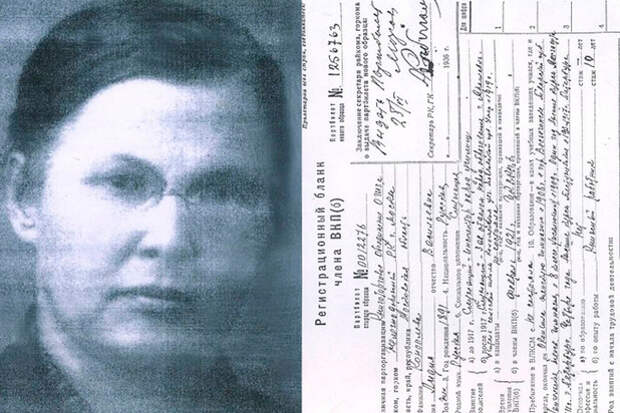

ЛИДИЯ КОНОПЛЕВАФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

ЛИДИЯ КОНОПЛЕВАФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

Покаяние Лидии Васильевны было, правда, не таким громким и публичным: она написала не книгу, а доклад в ЦК РКП(б). Но по откровенности это произведение ничуть не уступает брошюре ее бывшего командира.

По словам Коноплевой, в качестве «выполнителей» ликвидации председателя Совнаркома было намечено три человека — она, Каплан (автор доклада называет Фанни «человеком безукоризненной чистоты») и Козлов, — каждый из которых должен был находиться в определенном районе Москвы, ожидая сигнала от боевиков-разведчиков, «разбитых по всем митингам».

Сама Коноплева дежурила в тот вечер неподалеку от Белорусского вокзала, который тогда назывался Александровским. При этом «у всех трех выполнителей первые 3 пули в обоймах были надпилены крестом и отравлены ядом кураре», утверждает Коноплева.

Кстати, пули, извлеченные впоследствии из тела Ленина, действительно имели крестообразные насечки. Правда, яд, как известно, не подействовал. Но отраву могла обезвредить высокая температура в канале ствола, возникающая при выстреле. Да и само зелье, добытое неведомыми путями, могло оказаться с истекшим сроком годности — органические яды сохраняются не так уж долго, — а то и вовсе подделкой.

Верховный революционный трибунал приговорил было Семенова и Коноплеву к смерти, но, учтя «полное раскаяние», счел возможным освободить «от всякого наказания». И президиум ВЦИК одобрил это решение.

Не было никаких наказаний ни по партийной, ни по служебной линии — несостоявшиеся убийцы Ленина сохранили партбилеты и продолжили плодотворно трудиться на «невидимом фронте», в разведуправлении РККА.

Коноплева, правда, с переднего края перешла вскоре на преподавательскую работу: читала коллегам лекции по взрывному делу. А Семенов дослужился до генеральского чина: в 1935 году ему было присвоено звание бригадного комиссара. Оба попали в 1937-м в мясорубку «большого террора», но расстреляли их не за реальные прошлые грехи, а за мнимое участие в новом контрреволюционном заговоре: вынашивали, мол, планы убийства товарища Сталина и прочих руководителей партии и правительства. Оба через 20 лет были реабилитированы «за отсутствием состава преступления».

На первый взгляд показания Семенова и Коноплевой полностью подтверждают классическую версию: вся картина преступления с этого момента налицо. Но многие исследователи убеждены, что, расписав в красках свое участие в акции, они утаили одну существенную деталь: то, что были завербованы ЧК не после, а до теракта.

«Технически организовать тогда покушение на Ленина было просто, — считает, например, историк Альтер Литвин. — Достаточно лишь представить себе, что руководители боевой эсеровской организации Семенов и Коноплева начали сотрудничать с Дзержинским не с октября 1918 года, когда их арестовали, а с весны 1918-го. Тогда станут понятными и легкость, с которой в нужном месте прозвучали выстрелы, и нарочито безрезультатная работа следствия, и быстрая казнь Протопопова (еще один предполагаемый участник покушения на Ленина. — «МК») и Каплан, не зафиксированная даже в протоколах судебной коллегии ВЧК.

Эта версия поможет понять, почему Семенов и Коноплева под поручительство известных большевистских деятелей были отпущены на свободу и никак не пострадали в период «красного террора». Семенов, этот эсеровский Азеф 1918 года, скорее всего, действовал по указанию чекистского руководства, тесно связанного с партийно-советскими вождями».

По мнению сторонников этой версии, Каплан была использована азефами вслепую — да не сочтет это никто за каламбур. Причем, скорее всего, не в главной, а во вспомогательной роли — как одна из тех информаторов, которые должны были сигнализировать «выполнителям» о прибытии «объекта». Стрелял же, по всей вероятности, кто-то другой — более сильный и зоркий.

Возобновленное следствие: версия Соловьева

В 1992 году растущее число вопросов к официальной версии перешло в новое, юридическое качество: Генеральная прокуратура России, «рассмотрев материалы уголовного дела №Н-200 по обвинению Ф.Е.Каплан», возобновило производство по нему с формулировкой «по вновь открывшимся обстоятельствам».

В постановлении о возобновлении скрупулезно перечислены обнаруженные упущения: «Следствие проведено поверхностно. Не были проведены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы; не допрошены свидетели и потерпевшие; не произведены другие следственные действия, необходимые для полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершенного преступления...»

Реанимированное следствие шло несколько лет. Сначала его вели знатоки Генпрокуратуры, потом дело было передано ФСБ. Но конечный вывод, сделанный в 1996 году, повторяет версию трехдневного следствия ВЧК.

Одним из тех, кто занимался делом Н-200, был старший следователь-криминалист Следственного комитета РФ Владимир Соловьев. Как тогда, два десятилетия назад, так и сегодня у Владимира Николаевича нет ни малейших сомнений в том, что 30 августа 1918 года в Ленина стреляла Каплан, и никто иной.

Соловьев разбивает один за другим доводы оппонентов. «У нас нет ни одного показания, ни одного свидетеля, который говорил бы, что в это время Каплан плохо видела», — отвечает он на утверждения о чуть ли не полной слепоте террористки. Нет, в частности, никаких свидетельств того, что Каплан пользовалась очками. Среди вещей, обнаруженных у нее при обыске, никаких оптических приспособлений не было.

По словам Соловьева, он специально консультировался у специалистов-медиков — и их мнение таково: человек с такими травмами, как у Каплан, необязательно радикально теряет остроту зрения. Клинические проявления болезни могут быть различными. Наконец, следователь указывает на тот факт, что, перебравшись после освобождения в Крым, Каплан заведовала курсами по подготовке работников волостных земств: «Она работала с документами, слепому на такой должности делать нечего».

Не считает Соловьев серьезным аргументом и показания шофера Ленина о времени прибытия на завод — «около 10 часов вечера». По его мнению, это либо оговорка, либо ошибка, допущенная при записи.

Запротоколированные слова Гиля противоречат остальным показаниям, где указывается гораздо более раннее время событий. В том числе и показаниям самой Каплан: «Приехала я на митинг часов в восемь». В этот день солнце зашло в 20 часов 30 минут, отмечает следователь, однако «ни один из свидетелей не говорит, что покушение произошло в темноте».

Еще более просто разгадывается ребус с гильзами и оставшимися в магазине пистолета патронами — четыре плюс четыре. Никакого несоответствия нет, поскольку, хотя браунинг и семизарядный, он без проблем заряжается восемью патронами — один загоняется в ствол.

«Это очень просто делается, — поясняет Соловьев. — Передернул затвор, вытащил магазин, вставил еще один патрон — и все: у тебя на один патрон больше». Кстати, браунинг точно такой же модели — так называемый средний, образца 1900 года — был у Каплан и когда ее арестовали в первый раз, в 1906 году.

«И самое интересное, — отмечает Соловьев, — что в том браунинге тоже был восьмой патрон, загнанный в ствол». В общем, вопреки уверениям скептиков об отсутствии у Фанни стрелковых навыков данный тип оружия был, похоже, ей известен давно — и она прекрасно умела с ним обращаться.

И, кстати, как показала проведенная в 1990-х баллистическая экспертиза, пули, поразившие Ленина, были выпущены из того самого браунинга №150489, что был подобран товарищем Кузнецовым на месте происшествия.

Словом, «с исполнителем покушения все понятно», заключает Владимир Соловьев. Однако и ему казнь Каплан кажется чересчур поспешной.

Следователь допускает, что под конец Фанни начала делиться информацией, которую большевистские вожди не хотели предавать огласке. И постарались, соответственно, поскорее избавиться от компрометирующей их арестантки. Но Соловьев категорически отвергает ту версию, что эти показания выдавали участие в антиленинском заговоре Якова Свердлова. У главы ВЦИК не было никакого резона избавляться от председателя Совнаркома, убежден следователь: «Свердлов вознесся только благодаря поддержке Ленина, был его протеже. Остальные члены большевистского руководства его недолюбливали, у него не было там друзей. Если бы Ленин умер, Свердлов, наверное, и неделю бы после этого не продержался».

О чем же тогда шла речь? Возможно, о контактах командира эсеровского боевого отряда с кем-то из представителей большевистского лагеря. Владимир Соловьев не исключает, что уже в то время Семенов был двойным агентом: «У нас нет никаких данных об этом. Но о многом говорит тот факт, что Семенова не расстреляли после ареста и попытки побега. Похоже, чекистам было известно о нем что-то такое, что заставило их сохранить ему жизнь».

Реабилитации не подлежит

Похоже, полной правды о деле Каплан мы не узнаем никогда. Если бы блюстители закона со столь же строгой и бескомпромиссной меркой подошли к жертве покушения, а также к его соратникам и политическим наследникам, то, чего доброго, пришлось бы учреждать нечто подобное Нюрнбергскому трибуналу. К сожалению, у российских судебно-правовых инстанций нет никаких претензий ни к Ленину, ни к Сталину, ни к тем, кто претворял в жизнь заветы вождей. Хотя крови в результате этих трудов пролилось несравнимо больше, чем 30 августа 1918 года во дворе завода Михельсона.

Найти ответ на эти вопросы будет, пожалуй, сложнее, чем закрыть «белые пятна» дела Каплан. Но искать надо. Не ради прошлого, разумеется, — мертвые сраму не имут. Ради будущего, ради того, для чего, собственно, создавался и «Нюрнберг №1»: чтобы никому не повадно было оправдывать заведомые преступления ссылкой на приказы и указы. «Бог-то бог, да будь и сам неплох» — гласит народная мудрость. Эта максима в полной мере относится и к приверженцам вождистских культов!

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

3 главных победы Кутузова https://otari.mirtesen.ru/blog/43044570271/

Как зарабатывали древние философы? https://otari.mirtesen.ru/blog/43951643319/

Если мусульманам разрешено иметь четыре жены, почему у пророка Мухаммеда их было тринадцать? https://otari.mirtesen.ru/blog/43031809401/

Свежие комментарии